「クレーム対応に自信がない…」「お客様を怒らせないように言葉を選びたい…」そんな悩みをお持ちではないでしょうか?

接客業において避けて通れないのがクレーム対応です。しかし、適切な言い回しや心構えを身につけていれば、クレームは“信頼を得るチャンス”にも変わります。

店長やマネージャーの責任として、スタッフに適切な対応を示すことも重要なスキルです。

現場で実際に使える「伝え方」のポイントやクレーム対応のコツを、スキルアップを目指す方に向けて具体的に解説します。初めてクレーム対応に向き合う方にも、中堅スタッフの指導にあたる方にも役立つ内容です。

クレーム対応に必要な基本マインドとは?

クレームを受けた際、「どう伝えるか」と同じくらい重要なのが「どう受け止めるか」です。接客現場では、つい感情的になりそうな瞬間にこそ、冷静なマインドと共感の姿勢が求められます。

このセクションでは、クレーム対応に臨む上での心構えや、店長・マネージャーとしての立ち位置を明確にし、現場の安定につなげる考え方を紹介します。

クレームは“責め”ではなく“期待”の裏返し

クレームというと、「お客様に怒られている」「責任を問われている」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、多くのクレームは“期待していたからこその声”です。

クレームを寄せるお客様は、まだその店に改善や信頼の余地を感じている証拠。つまり、適切な対応ができれば、かえってその後の関係性を強くするチャンスでもあるのです。

店長・マネージャーが率先して落ち着きを示す

スタッフがクレーム対応に慣れていない場合、現場に緊張感が走ることがあります。その時こそ、店長やマネージャーが冷静に状況を把握し、落ち着いた態度を示すことで、全体の空気が安定します。

「大丈夫、私が話すから安心して」といった一言や、後ろからのサポートがあるだけで、現場は大きく変わります。責任ある立場として、まずは姿勢で信頼を築くことが大切です。

感情的な反応を避けるためのセルフトーク

クレームを受けると、つい防御的になったり、言い訳をしたくなったりする場面もありますよね。

そんな時に役立つのが、「これは攻撃ではなく、課題の提示」「まずは相手の気持ちに寄り添おう」といったセルフトークです。

自分自身の感情をコントロールする術を持っておくと、どんな場面でも冷静に対応できる基盤となります。

補足:これはクレーム?過度な迷惑行為・カスハラとは

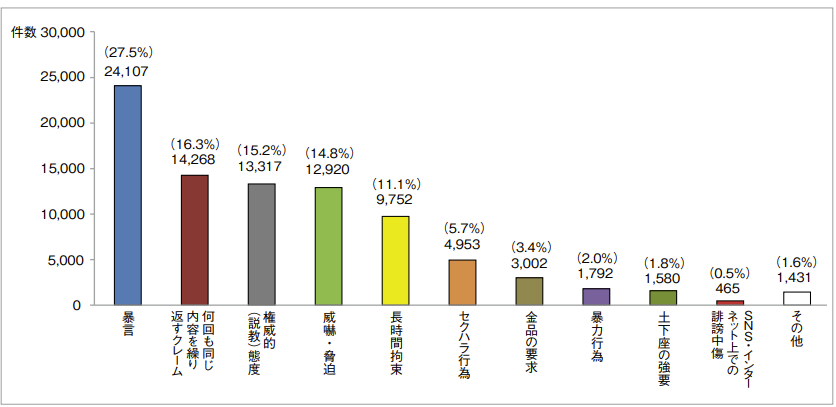

少し古いデータになりますが、UAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)が2017年に実施した大規模なアンケートでは、次のような回答が得られています。

決して少なくないスタッフが「暴言」「同じことを何度も繰り返す」「権威的説教態度」を体験していることがわかります。

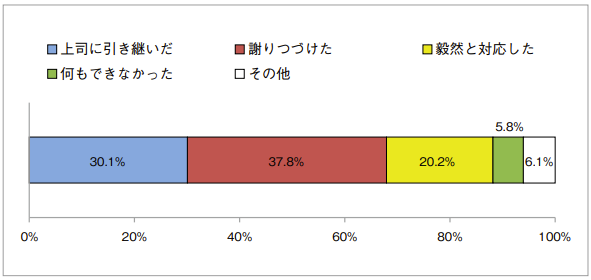

また、迷惑行為に遭遇した際の対応として、「謝りつづけた」「何もできなかった」と回答した割合が43.6%に上り、適切な対応が取れていない実態が明らかになっています。

これらの調査結果から、クレーム対応における課題として、適切な対応方法の整備や組織全体での意識改革が必要であることが分かります。

店長やマネージャーの立場としては、スタッフが安心して働ける環境を整備し、クレーム対応に関する研修やマニュアルの整備を進めることが求められることでしょう。

現場で役立つ「伝え方」の具体フレーズ集

クレーム対応の場面では、どんなに正しいことを言っていても、言い方ひとつで印象が大きく変わるものです。

現場で実際に使える5つの言い回しを軸に、それぞれの背景や使いどころ、伝える際の注意点などを詳しく解説します。「言葉が詰まってしまう」「何を言えばいいのかわからない」と悩んだ経験のある方には、特に役立つ内容です。

「ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません」

このフレーズは、まずお客様の感情に対する共感と謝罪を示す基本の言葉です。

たとえ店舗に明確な非がない場合でも、“不快な思い”という感情に寄り添う姿勢を示すことで、お客様の心理的な抵抗を和らげることができます。「不満を認めてくれた」と感じてもらえると、その後のやりとりがスムーズになることが多いですよね。

機械的にただ対応策を提示するだけでは、お客様は「失礼な態度をされた」と逆に怒り出すかもしれません。お客様の話をまずは聞き、掘り下げることから始めてみましょう。

「状況を整理して、すぐに確認いたします」

「少々お待ちください」だけでは不安を与えてしまう場面もあります。そんな時は、丁寧なプロセス説明を加えることで、「対応してくれている」とお客様に伝えることができます。

店長やマネージャーが使う場合には、「責任を持って確認いたします」と言い換えると、より安心感のある対応になります。

「私どもの説明が足りなかったかもしれません」

責任を相手に押し付けず、あくまで自分たち側に改善の余地があると示す表現です。

「お客様の誤解です」といった言い回しは火に油を注ぐ可能性がありますが、この言葉であれば丁寧に認識のずれを修正することが可能です。スキルアップを目指す方にとって、こうした表現の引き出しを持つことは重要ですよね。

「今後の改善に活かせるよう、社内で共有いたします」

クレームの内容がどれほどささいなことであっても、お客様は「ちゃんと伝わったのか」「また繰り返されるのでは」といった不安を抱いています。

だからこそ、この一言を添えるだけで、「あなたの声は無駄ではない」と伝えられます。責任ある立場として、改善の意思を示すことは信頼回復の第一歩です。

「本日はご意見をいただきありがとうございました」

クレームの最後にこそ使いたい一言です。お叱りの声を「ありがたいフィードバック」と捉え、「伝えてよかった」とお客様が感じられるような締め方が理想です。

最初から最後まで誠意をもって対応することで、むしろ信頼が強まるケースも少なくありません。

クレーム対応が成功につながる4つの要素

適切な言い回しや心構えに加え、クレーム対応が真の意味で成功するためには、環境や習慣づくり、そしてスタッフの意識醸成といった背景的な要素も欠かせません。

クレーム対応を単なる一時的な出来事としてではなく、長期的な信頼構築や店舗のスキルアップの機会として活かすための視点を紹介し、店長やマネージャーの立場から現場全体にどう働きかけるかも含めて、解説していきます。

クレームは「現場力の可視化」でもある

クレームが発生するたびに、「どこに課題があるのか」が明らかになります。たとえば説明不足、接客の一言、声のトーン、導線の不備など、日々の運営では見えにくい部分が“クレーム”という形で表面化するのです。

これを「困った出来事」で終わらせるのではなく、店舗改善のヒントとして捉えることができれば、現場力全体の底上げにつながっていきます。

たとえお客様の無理難題であっても、その中からどこを改善に活かせるのか?を探し出し、対応後に丁寧にスタッフたちに共有することも店長の責任です。

スタッフ育成の一環として“再発防止”を考える

クレームが起きたあとの対応だけでなく、「同じことを繰り返さないためにはどうすればよいか」をスタッフと一緒に考えることも、スキルアップに欠かせない視点です。

反省会ではなく、前向きな共有の場として位置づけることで、スタッフ自身も「ただ怒られた」で終わらず、自分の力で改善する習慣が身につきます。店長やマネージャーが主導して行うことで、風土として定着しやすくなります。

店舗の信頼は“対応後”に作られる

お客様が不満を感じたとき、「どう謝るか」以上に「その後の対応」で店舗への評価が決まります。

たとえば、翌日丁寧なフォローの連絡が入っていたり、再来店時に名前を覚えてもらっていたりするだけで、「このお店はしっかりしている」と印象が変わります。クレーム対応は、単なる火消しではなく、信頼を“再構築するチャンス”でもあるという意識を持つことが大切です。

クレームは「成長の種」である

クレーム対応には、ストレスやプレッシャーがつきものです。しかし、逃げずに向き合い、ひとつずつの声に誠実に応えていくことで、個人もチームも着実に成長していきます。

結論として、クレームは“迷惑な存在”ではなく、“改善と信頼構築のきっかけ”として捉える視点が、マネジメントとしても極めて重要なのです。

店長としての姿勢が現場を変える:最後に伝えたいこと

クレーム対応の現場では、店長やマネージャーの言動が、そのままスタッフの対応力や職場の雰囲気に反映されます。だからこそ、自分自身が“ブレない軸”を持ち、率先して誠実に向き合う姿勢が求められます。この章では、クレーム対応の実践を通じて店長として意識したい考え方と、スタッフを支えるうえでのアドバイスをお届けします。

「背中で見せる」リーダーシップを忘れずに

スタッフが不安を感じているとき、最も頼りになるのは店長の冷静な対応です。もちろん完璧な対応が常にできるわけではありませんが、迷ったときこそ誠実さを忘れず、責任ある態度で行動する姿を見せることが大切です。

「あの人がそうするなら、私もやってみよう」と思わせるような背中を見せられるかどうかが、職場全体の空気を左右します。

教えるより「支える」姿勢を持つ

クレームが起きたとき、スタッフを責めたり指導したりする前に、まず「あなたなら大丈夫、一緒に考えよう」と支える姿勢を見せることで、スタッフの安心感は格段に高まります。

成長のきっかけとなる場面だからこそ、“寄り添う”という姿勢が結果としてスタッフのスキルアップと自立を促します。

現場の「文化」は店長がつくる

クレームが起きたとき、現場にどんな空気が流れるかは、店長の日々の姿勢によって決まると言っても過言ではありません。

「クレームは悪いものではない」「一緒に学ぶ機会だ」といった価値観を、日々の言動で浸透させていくことが大切です。店舗の文化が定まれば、自然とスタッフの対応も前向きなものへと変わっていきます。

クレーム対応は、店長のマネジメント力が最も試される瞬間でもあります。ぜひ、この記事をヒントに「信頼される店長像」をつくり、スタッフとともにより良い現場づくりを目指していきましょう。